Hoy tengo el propósito de mitigar una malquerencia de amor que el tiempo aún no ha curado refiriendo un caso de signo contrario. Aquella vez me tocó estar arriba, a salvo de la

pasión. Los años transcurridos han trabado en recuerdo compacto un acontecer de días, semanas y meses donde, valga el símil teatral, la acción en directo no pasó de la noche del estreno. Alguien apostó por mí y erró en su afán aunque se quedó con lo puesto, que no fue poco, al fin y al cabo. Hoy, como ayer, vivo solo y hallo mi morada, como era la de entonces, en una casita baja de pueblo pequeño con lejano horizonte de sierra. Era

forastero reciente, un ganapán con estudios. Dedicaba medio día al sudor barato y el otro medio a estudiar, en distintas posturas, las causas y evolución de mi desgracia. La casa estaba deshecha para mí. Tenía más habitaciones que muebles. Su desnudez de vacíos y paredes blancas, la franqueza de las grietas, testimonio de cuánto tiempo, de cuánta carga de cuantos me precedieron, los desconches de la humedad que, a la vista, cobraba el protagonismo de una presencia… Y los casquillos en los techos a los que

concedí bombillas para que recordaran el milagro de la electricidad a mi fortuna, más próxima al candil que a una lámpara de araña cualquiera, formaban la geografía de un sueño

superreal; uno de esos sueños que te mantienen en vilo mientras duermes, donde la circulación de un ciempiés por las baldosas cuarteadas justifica una sesión monográfica de psicoanálisis. Tanto era así, que de costumbre me dormía deseando soñar vigilias, las vigilias de un modesto aparcero de la localidad o las vigilias de una futura y ubérrima realización propia. Coloqué un armario ropero comprado de ocasión a los pies de mi cama, jergón con patas. Sus puertas eran el umbral del

inframundo; las del balcón, al lado de aquí, y la del cuarto, a mi izquierda, los puntos de fuga. De la cúbica habitación y de este bulto de marquetería partían las líneas asimétricas que me llevaban a la fase alfa. Las noches ya eran calurosas. Cuando callaban los televisores y había ausencia de luna, la serenata nocturna aproximaba al sentido las pisadas inaudibles de los gatos.

Los grillos, cual orquesta de solistas, armonizaban seductores compases con los pestañeos de la bóveda celeste.

Eran contados y de cuenta pronta los vecinos del pueblo que me conocían más allá de lo que pueden dar a entender las fórmulas de cortesía o el trato mercantil de tomar un café o de comprar una barra de pan. Verdad es que no me escondía y que desarrollaba en mis ratos libres actividades expuestas a la atención de todos como jugar al frontón, correr campo a traviesa o leer la prensa en el bar. Los niños se acercaban a menudo a hablarme. Ellos preguntaban y yo les respondía lo que fuera con sonrisas de afecto. En sus caras veía los

trocitos rotos del espejo de mi infancia. Avanzaban en su inocencia la curiosidad menos inocente de sus mayores. Me adulaba su admiración cuando a la vuelta de una hora u hora media de carrera regresaba por el territorio de sus juegos, a menudo en plena crisis lúdica, repartiendo saludos a pesar de llevar pintado en el rostro el crepúsculo de la canícula.

“¿No te cansas?”. Esta simple pregunta de los más pequeños me divertía por su simpleza y porque no era fácil de responder con ciento sesenta pulsaciones por minuto,… y sin ellas, tampoco. Los viejos del pueblo también me veían mucho y también me hablaban pero desde la añoranza. Sin la fiebre de desgaste que yo aún exhibía, sus bríos de antaño, hogaño precipitaban recuerdos, sensaciones, la hipoglucemia y el colesterol. Todo esto borboteaba en sonidos, se aquilataba en aspavientos de cayado, se hacía coral con los ladridos de los perros… hasta que al fin desbordaba por los labios del abuelo de turno convertido en cuatro o cinco palabras:

“¡Como juegas solo, ganarás siempre!”.

Una mañana temprano, al salir hacia mi trabajo recogí del suelo un papel de cuartilla, blanco y dobladito. Había sido deslizado por debajo de la puerta principal. La holgura que lo permitió seguro que no figuraba en los planes ni en los planos del arquitecto. Era una de esas cosas que parten de la

incuria un día y arriban a la tradición, al cabo de los años, mal que nos pese. Anunciaba la frescura de la vivienda en verano y su frigidez en la época invernal cuando las moléculas de la madera se apelmazan como un rebaño de pécoras al olfato de una borrasca. Justificaba, igualmente, las invasiones insectívoras y las palabras gruesas del cartero quien en vano invocaba el reglamento para exigir que en mi fachada se colocara un buzón.

“¡O me lo ponen o me pido una ciática para una baja!”, esgrimía el funcionario con ese toque de pasión neurótica que le hacía trastocar los términos. Y no le faltaba razón, porque el número de mi finca no era sino uno más del largo y diario vía crucis de prosternarse, murmurar y repartir. A propósito del cartero, he de confesar que estuvo entre mis primeros sospechosos. Quien juega a sospechar juega a disparatar. Combiné su manera de ser, afeminado, y su manera de repartir, agachada, para urdirle un motivo, un extravagante y típico enredo de

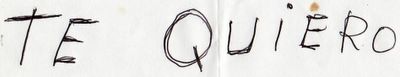

cultura gay. Su idea sería lanzar un cebo que yo fuera a morder para que él pescara la mojarra de una venganza cobrada en burla, o la mojarra de otro bujarra a quien cortejar. A cara o cruz, que es como en numismática se llama a las pasiones de amor y odio. “Esto es una broma infantil”, pensé al desdoblar el papel y leer en aquellas letras repasadas:

“Te Quiero”(ver documento)1. La primavera, próximo su cierre estacional, mandaba recados de cópula urgente. Viajaban por el aire como los pólenes o como las ondas de radio. Retumbaban también en los niños y volvían de su eco juguetón convertidos en chuflas pícaras. Poco me costaba imaginármelos, sentirme entre ellos, la emoción clandestina, las risas apenas reprimidas con la mano, el mando temporal de la partida asumido por la nena más procaz, hija de la más tenaz televidente de culebrones, hermana pequeña de la hermana prometida y del hermano

metemano. ¡Sí que era divertido jugar. Las emociones simuladas dejan el regusto de las verdaderas!. Animado por la sugestión del juego, quise jugar a sentirme querido en secreto. Salí a la calle alborozado:

“¡Alguien me quiere!”. No sabía quien y, por eso, podía ser cualquiera. ¡Podían ser tantos y tantas!. Y yo, como quería corresponder,

¡amaba a todo el pueblo!.

- ¿Quién será?. ¡Ay, pobrecito de mí, el solitario, el emigrante, el desheredado y, sin embargo, alguien se ha prendado de tu persona!. ¿Y por qué y a santo de qué, si nadie conoce mis méritos, si no he tenido tiempo de crearme otra reputación que la de deportista…?.

La pregunta llevaba a la respuesta:

- Alguien te quiere por tu paquete muscular, Jesús. No seas bobo, la gente no nace dotada con sensores de inteligencia.- Era una mujer y sería hermosa. Soy un hombre atractivo. Quien elije se mide antes con el objeto de su deseo, se compara y no para hasta equipararse a él. No me buscaría si

temiera fracasar.“Tal vez fuera mujer, tal vez fuera hermosa…” y, también: tal vez fuera la tonta del pueblo o tal vez estuviera loca, me respondía insolente desde la otra orilla del delirio. ¿Y si era un hombre?. Espérate: ¿Y si fuera un equipo de hombres?. Podría tratarse de una ingeniosa táctica publicitaria llevada a cabo por una persona de escasa instrucción, un sectario, un meritorio de… La campaña empezaría de esta forma: reclamos de ambigua pretensión pasional - váyase al susodicho - para que en las gentes se obrara el milagro de la alquimia amorosa. El mensaje, al modo de los virus informáticos, se reduplicaría en nuestro cerebro como un imperativo que, a fuerza de insistir, alertaría una réplica:

“Te quiero”, “Te quiero”; “¿quién me quiere?”, “¿quién me quiere?”. Finalmente, el sábado, antes del

ángelus, cuando por las casas transitan las batas despeluchadas, una jubilosa voz de bocina melonera recorrería las calles desvelando el misterio y convocando a todos los vecinos a escuchar la buena nueva en la plaza mayor, entre la iglesia católica y el balcón consistorial:

“¡Jesucristo te quiere, hermano, aleluya!”. Otro disparate, lo sé, pero este tenía un poco, sólo un poco más de fundamento que el de la venganza gay. Estaba relacionado con la vívida impresión que me causó, semanas atrás, un populoso mitin de pentecostales celebrado en el (a)coso taurino de la capital. Ofició el tal a quienes sus seguidores llaman apóstol de Cristo y que talmente actúa como vicario del Gran Hechicero; el gran charlatán, que no orador, el borinqueño chamán, el único e inigualable predicador ¡Yiye Ávila!. Se obraron más milagros que en el

Antiguo Testamento. Los tendidos clamaban al cielo con los brazos en alto, cada boca declamaba uno de cien padrenuestros distintos: el propio de su parroquia, el propio de su pastor, el suyo propio y éste, además, seriado como las Variaciones Goldberg.

¡Gloriadioises! y

¡aleluyas! se intercalaban en las jaculatorias a la manera de los ¡madremías! en las coplas flamencas. Asistido por muy nutrida cuadrilla, el maestro y primer espada Yiye Ávila lidió y estoqueó, uno tras otro, todos los toros que le echaron: el de la artritis, el de los pies planos, el de la espina bífida, el de la epilepsia, el del alcoholismo y el de la prostitución. Seis toros, seis. A temprana hora de una tarde de septiembre de mil novecientos ochenta y tantos.

Pasaron los días, más de cinco y más de diez. El tiempo se estaba decantando por la primera impresión que, según dicen los Sanchos de este mundo, suele ser la que da crédito. Con toda probabilidad, a la chiquilla del anónimo amoroso ya se le había olvidado su ocurrencia. Hasta me arrogué conocimientos grafológicos para sentenciar el escrito con un dictamen de autoría infantil. Mi interés por aquel juguete declinaba pero el juego no había concluido. Juraría que

mi santito protector mandó recado de que ya era el momento de una nueva misiva. A la misma hora y en el mismo sitio la encontré:

“Amor te/visto(sic). esta/tarde.”(v. doc.)2 “¡Oh, otra vez – pensé con embeleso -.

Quien sea anda detrás de mí!”. Comparé las caligrafías de los dos anónimos… No me hubiera atrevido a apostar que fueran de la misma persona. (Quise ser prudente pues atrevida es la ignorancia). En cambio, mi solvencia en el análisis de textos estaba contrastada. El error gramatical en la escritura del verbo dejaba al descubierto a un absentista de la escuela o a una suspenso en la prueba de Lengua para el Graduado Escolar. De otro modo, y descartado totalmente el despiste, sólo cabía el chiste:

“Si dejas que te desnude por la mañana, Amor, te visto esta tarde”. Siguiendo con la broma, al dibujito que ilustra la nota

(ver reproducción adjunta) también se le puede comprender boca abajo. Es curioso, háganlo. Digamos que al frente representa la idea abstracta de alguien aquerenciado en alguien que lo prendió cual saeta certera y cordial. La flecha en cuestión modifica la moda. No viene y se va como hemos visto en tantos huecograbados a la navaja. Es de ida y vuelta como el cante por

guajira. Y eso se explica, entiendo yo que soy el aludido, porque es la flecha del amor mayúsculo, la de don

Cupido, que quiere enlazar dos corazones: el uno, bien delineado pero nervoso (¿Será el mío?) y el otro, algo expandido, como de sandía a cala…

Al día siguiente llegó otra nota. Los acontecimientos se estaban precipitando, sin duda, aunque yo me sentía ajeno a la trama. La leí y me quedé pensativo un minuto, no más. Iba con el tiempo justo al trabajo, como de costumbre. Al salir me envolvió una temperatura cálida que presagiaba otro

día caluroso. El verano se acercaba lanzando vaharadas de aliento africano. La floresta ya era pira a la luz del sol y alambique de perfumes en las horas nocturnas. Se anunciaban noches galanas, sí. La luna plena lucía en el cielo. De entre las sombras de la memoria salió una voz a recitarme el

romance de Abenámar(Escu.grab.)3:

“… moro que en tal signo nace, no debe decir mentira.”Era la voz del celo, era la voz de la ilusión con un recado oracular sacado de la manga:

“Las señales son ciertas”. Luego los mensajes manifestaban un propósito de seducción. El último en llegar decía lo siguiente:

“Te quiero/Te deseo/Me he enamorado de tu mirada/Buscame" (sic).

(v. doc.)4 Volví sobre la caligrafía, volví sobre la ortografía, volví sobre la posible autoría infantil…, las encadené y a resultas de ello tuve tal avenida en la aorta que me sentí botando el corazón antes de lanzarlo a canasta. ¡Podría ser una menor de edad!. ¿Y qué?.

Un fruto prohibido. Menos prohibido si es una elucubración de huerto privado. Pero los billetes eran palpables y el riesgo de que alguien del vecindario sorprendiera a la tal de la cual deslizándolos bajo mi puerta cierto y pavoroso.

“A un torito bravo/no le temo tanto/como a mala lengua/o a un testigo falso.”, dice la copla. Tuve una visión de un solo plano. Yo era el único títere de un teatrillo con muchos flecos. La mí estaca era el mío príapo. Me llovían pedradas de todos los lados, hasta del público infantil. Yo no había repartido las cartas de este juego y, ya lo ven, la suerte estaba echada, a fe que sí. Llegó el momento de intervenir. Aquello que fuera, mejor atajarlo cuanto antes. Dividí una cuartilla en blanco y escribí a punta de mina:

“¿Cómo voy a encontrarte si no sé nada de ti?. No conozco tu edad, ni tu nombre…, ni cuándo te he mirado. Si saliera a buscar a ciegas seguro que te encontraría, Amor, pero ¡quién sabe en que persona!.” Doblé el papel en ángulo agudo para dejar que la punta sobresaliera debajo de la puerta. Procuré que sólo captara la atención de quien fuera a fijarla en ese lugar. Así lo dejé dispuesto poco antes de acostarme. A la mañana siguiente, ya no estaba allí. Su respuesta tampoco se hizo esperar. Llegó esa misma tarde, al anochecer. En la nueva misiva

(v. docu.)5 pedía que le correspondiera con un teléfono a donde llamarme por la noche. Entonces

desvelaría su personalidad. Tal hice sin esperar un minuto. Los sabores de la emoción iban subiendo de grado. Fue puntual en su promesa solo que yo no esperé despierto porque mis madrugadas entresemana clamaban, por lo pronto, al cielo de la habitación. El número que utilizó quedó grabado en la memoria de mi móvil.

¡La tenía!. Experimenté esa suficiencia tan femenina de quien se sabe requerido de amores y que por ella dilata la espera con falso

desdén. Los minutos y las horas que pasan agitan el ánimo del enamorado como el fuelle el aire que se sopla a las brasas. Elegir el cuándo era una prerrogativa que aproveché. Me convenía esperar al reposo del fin de semana para centrarme en tan peculiar encuentro. Ella, en cambio, no lo pudo resistir. Toleró una falta. Al segundo día me franqueó un nuevo anónimo, el más extenso de todos

(v. docu.)6 y

6’. Era una pequeña carta donde avanzaba, entre lamento y despecho por mi distancia, noticias importantes sobre su condición y sus pretensiones: Estaba casada, decía, deseaba tener una aventura conmigo y obtener contestación. De nuevo, me sorprendió la fogosidad mental que escondían expresiones como

“Cariño, te quiero” o la rúbrica final:

“Te amo” que yo rápidamente interpreté como un

“Te como”. Atolondrada por la impaciencia, no reparó en que me estaba pidiendo complicidad sin haberse presentado todavía. Esto no se iba a arreglar con una respuesta escrita. Decidí devolverle la llamada.

- ¡Hola. Soy Jesús!. No sé cómo te llamas, ni sé quién eres. ¿Eres tú la que me cuela las notas debajo de la puerta?.

- ¿Jesús?... Sí, yo…- Me llamaste el otro día.

- Sí y no contestaste…

- Lo siento. Estoy todo el día fuera de casa. Normalmente llego muy cansado y con el tiempo medido para hacerme la cena, cenar y acostarme.

- Perdóname. No quería molestarte. Ya veo que tenemos horarios bien distintos…- Bueno, pero tengo libres los fines de semana…

- Los fines de semana… Los fines de semana no siempre voy a tener tiempo.- ¡Eh, espera!. Antes de seguir tienes que decirme quién eres. Estoy dispuesto a tener una aventura contigo pero no quiero una cita a ciegas. Tú sabes quién soy yo pero yo no sé siquiera

si te conozco.

- ¿No sabes quién soy. No me reconoces?.

- No. ¿Es que hemos hablado alguna vez?. No me suena tu voz. A lo mejor es el teléfono que te la cambia…

- Hemos hablado poco, pocas veces. Nos hemos saludado… Yo soy la madre de Luís y de Jorge, los gemelos con los que has jugado al frontón alguna vez.

- ¡Ah, sí! ya, ya…, pero no sé cómo te llamas.

- Me llamo Luzdivina.

- Luzdivina, hum… Encantado.

- ¡Pero si no te apetece que nos veamos, no pasa nada, eh?.

- ¡Oh, no. Sí, sí me apetece, Luz!.

- ¿Luz?.- Sí, mujer, Luz, en confianza. ¿Nadie te llama Luz?. Te podría llamar Divina pero apenas te conozco.

No sé si te pegará…

La fecha, lugar y hora de la primera cita fue lo más sustancioso de aquella conversación. Lo tenía bien pensado y estaba resuelta. A mí no me quedó otra opción que aceptarlos. Ella me había elegido para

bisectriz de su ángulo agudo. Ella estaba casada y yo no. Su marido entraba a la fábrica con el turno de noche, a las diez. Las comadres de su calle no se recogían hasta las once y media, la hora del

magazine TV, para las de sillón, y la de las

truculencias AM, para las de la almohada insomne. Sería a las doce y en su casa.

El jueves. Viernes y sábado, imposible. Su marido descansaba. No me pregunten por qué no pudo ser otro día, ya no me acuerdo. Recuerdo los preparativos: la cena ligera, la ducha, el afeitado, ropa limpia. Recuerdo la sensación de premura, la emoción teatral de la segunda o tercera función. Y su cansancio, claro, que a ver si se va como el polvo con el cepillo o cuando me la cepille con el polvo. No habían pasado dos horas desde que entrara por la puerta, dos horas treinta desde que dejara la oficina en la ciudad, cuando ya estaba otra vez dispuesto para salir. Una vez terminado el envite regresaría y sin necesidad de madrugar, – qué risa – nuevas aguas y desayuno antes de volver al trabajo. Bien está, no tendría que afeitarme. Algo habríamos ganado. Aunque tuve todo el día para pensar en el encuentro, no quise echar muchas cuentas galanas. Confiaba en mi experiencia. Sólo me preocupaba estar despierto y con vigor. Pequé de pensamiento con el

adulterio que se avecinaba por ver si se me ponía dura y se me ponía dura y persistente. Esa era la prueba de cargo. Obraban como atenuantes las imágenes de viñeta donde me veía escondido en el armario o las de plano fílmico con el picado de mi

coito acongojado entre pelusas, debajo de la cama, al presentarse el esposo de improviso con un esguince de tobillo y un volante para la mutua. Como agravantes, la pasión desembalsada tras un cruce de miradas cómplices y la avenida de empujones, abrazos y golpes con los muebles. Canibalismo ritual,

berrea,

gritos de contraparto, uñas partidas sobre la espalda, cabellos mesados, dolor de pelvis y priapismo al sol del amanecer. Hice hasta su casa el trayecto, uno pero doble, del sospechoso que no quiere ser visto ni oído y del que sospecha que los sonidos de las televisiones se pueden bajar para sentirle el paso o que puñeteros azares podrían prolongar las conversaciones a la fresca más allá de la hora nona. Otra dificultad que se añadía era la de superar la extrañeza del primer encuentro con algún arrogante recurso de unión. En ello iba yo pensando además de en lo de los espías cuando me vi golpeando su puerta con el pudor de quien teme sobresaltar al ocupante de un

retrete. No tuve que repetir llamada ni me hizo falta seguir con disquisiciones. Así pisé el vestíbulo y quedó cerrada la puerta, la señora

Luzdivina me estrechó contra sí rodeándome el cuello con los brazos.

Me besó con un morrito.

Sin música, comenzaba el baile. Del vestíbulo evolucionamos hacia la salita. Vestía ella un pijama de raso blanco con pantalón corto y unas zapatillas que sólo entreví porque en ningún momento, ni entonces ni después, logré tenerla en una buena perspectiva. Si no hubiéramos estado abrazados habría sido imposible evitar el roce. Y si a bailar de veras, y no sólo a comunicarnos las turgencias, hubiéramos puesto empeño el baile tendría que haber sido un chotis. En mi condición de varón discreto y a la gala de mi amante he de divulgar que fui cortejado en una

casa de muñecas. Tampoco faltaría a mis principios deontológicos si añadiera que también parecía el trastero de un japonés con hórror vacui. Tenía dos plantas y más metros rectángulos que cuadrados.

Luzdivina rompía el hielo con palabras,

bien oiréis lo que decía, mientras que yo le prestaba más atención a sus medidas y no pensaba en otra cosa que en sentarle en el trapecio y en hacer malabarismos con ella, mal que me pesara.

- Quiero que sepas, vida,

que no había estado antes con otro hombre que no fuera mi marido. No quiero que pienses que soy una ligera de cascos. Hace años que dormimos en camas separadas. Yo ya no estoy para él. Es un alcohólico. La última vez que me pegó, estando embarazada de los pequeños, le dije que esa era la última vez que me ponía la mano encima, ¡ni encima, ni debajo, vaya!. Y así ha sido hasta el día de hoy. Además, aunque le hubiera dejado, ¡es que tampoco puede…!, por el alcohol.

- ¿Y tus hijos, están en casa?. – preguntaba yo dirigiendo la mirada hacia el hueco de la escalera -.

- Están en ca mi madre. Les llevo allí cuando tiene recaídas. Están con mi madre y con el mayor, mi Loren, no sé si le conocerás. Les da de cenar, les acuesta… Ayuda. No quiero que vean cómo se pone su padre cuando bebe ni que la tome con ellos.- No sabía que tenías tres hijos. ¿Es tu hijo mayor un chico moreno, de pelo rizado que anda en una motocicleta roja?.

- Sí, ese de la moto es mi Loren.- Le he visto más de una vez con los gemelos, uno delante y el otro detrás. Pues ese joven tendrá veintidós o veintitrés años. No pareces tan mayor.

- Ha cumplido veinticuatro años y tengo una hija de veintitrés que se casó con veinte y tiene un nene de tres años.

- ¡Abuela!. ¡Caramba, quién lo diría, con estos pechos tan firmes y estas carnes tan recias!. ¿Les distes pecho a los cuatro?. ¡No me lo puedo creer!.

- A los dos primeros sí. Los gemelos vinieron por cesárea y por que yo me descuidé. No quería quedarme embarazada. Luego tuve complicaciones, en el parto y en el embarazo. Ya te he dicho lo de mi marido, que me pegaba... La leche se me cortó y los tuve que alimentar con biberón. Lo pasé muy mal y para que no se repitiera otra vez pedí a los médicos que me hicieran una ligadura de trompas. Así que puedes estar tranquilo.Decidí que era mejor relegar las historias truculentas a las emisiones de radio. En cualquier momento podíamos pasar del alivio a la pesantez. Le tapé la boca con un largo beso de dragón. Un narcótico

mordisco de serpiente me ayudó a desnudarle de sus pantalones. Mis abrazos y caricias apuntaban y simulaban la posesión. Como ella no tuvo el gusto de hacerlo, yo mismo comencé a desabrocharme el cinto y los botones de los vaqueros. Empezaba a buscarle acomodo sobre el brazo del sofá cuando me invitó a subir a su

alcoba. Al borde mismo de la cama aún intenté jugar con ella a la

silla de la reina que nunca se peina. Es una buena postura para adelantar tarea. A mí siempre me ha ayudado a administrar bien la contención, a conocer el calado de mi pareja, a captar cuánto de

clítoris y cuánto de golpeo uterino le lleva al placer y le lleva al orgasmo. Todas sus zonas erógenas están a tu alcance y casi todas a la vista. Es importante que ella se abandone a todo menos a la contención de la orina, aunque sobre estos términos cada cual puede expresar su gusto. Luzdivina no quería columpiarse. La suya era la postura del débito conyugal más o menos vigente desde los tiempos del

Concilio Vaticano I. Decúbito supino y sobre colchón de lana. Háganse a la idea y añadan a estas dificultades la pereza lumbar de mi partenaire. Tampoco entendió que quisiera clavársela a tientas y barrancas reptando sobre ella como

Nijinsky en el

Preludio a la siesta de un fauno. En su ignorancia de la coreografía del bailarín ruso, de lo que era un preludio y de qué y cómo se las montaba un fauno, pensó simplemente que no atinaba y que por eso tenía que ayudarme como hacen con los garañones pasados de peso. Le llevé al orgasmo que se había ganado y le entregué el mío tan pronto me lo pidió, que bien pronto fue pues no quiso que bregara más por ella. Ciertamente, su osadía en la cama no igualó la que tuvo

para encandilarme. Puesto que la incomodidad se impuso a la pasión noté lo avanzado de la hora, vestí mis ropas y me fui a dormir.

De esa cama y de esa casa salí bien determinado a no firmar ningún convenio amoroso con aquella mujer. No era la meta de aquel sexo poco y mal cultivado suficiente premio a los obstáculos que tendría que afrontar si me abonaba a su adulterio.(

Léase la misiva firmada que me remitió a los dos días del polvo. La firma ha sido borrada en el facsímil) (v.doc.)7. Nuestra amistad, habida cuenta de la celestial distancia entre el torvo perfume de su gel de baño y las sinestesias entre mi almizcle y los microtonos del coito, sólo sería viable si se encomendaba al

efecto Pigmalión. Cuántas veces, incurso en mi solitaria travesía del desierto, me habré sentido en referencia a aquel rey y sacerdote de Chipre que esculpía su Amor pues no lo hallaba entre las de su género. Luzdivina en estatua se erguiría enraizada sobre un pedestal de vid. Los sarmientos alrededor de sus piernas otorgarían a sus varices un sentido artístico de redención, de donde reivindicar – una razón más a favor de las lenguas vernáculas -

el alivio quirúrgico de la mitología. Para esta ardua tarea de reconstrucción a mí me faltaban tiempo y ganas y a ella le sobraban impedimentos. Donde encontré la duración de su amor fue en el papel de las misivas mientras fueron anónimos que invitaban a imaginar misteriosas historias. En aquel primer y único abrazo que mantuvimos aquellos billetes sólo sirvieron de combustible.

Hoguera de papel: tan fugaz en la llama como en el rescoldo. He conservado de aquel encuentro el esbozo, el marco, el motivo; su valor como punto de partida desde un modelo natural. Las notas manuscritas han sido desde entonces hojas de muchos relatos, argumento de innumerables fantasías eróticas. ¡Cuánto mejor soporte para el calor de los sueños es la hoja que la leña!. La figura de

Luzdivina al pasar ajena a mi expectación, sus paseos encontradizos ante la puerta de mi casa, los saludos, las miradas cómplices, los

ojos que huyen las miradas que quieren leerlos fueron, en su conjunto, otro de los ingredientes de aquel amorío que se prolongó tal cual lo estoy narrando un año y varios meses más, hasta que

el Destino dispuso una nueva mudanza. Poco antes de abandonar sin fecha de regreso el pueblo de mi amante secreta, una nueva nota, la primera desde nuestro revolcón y última de la serie, se coló bajo mi puerta. Ignoro si estaba informada de mi partida. Con ella me despido:

(V. doc.)8.